Concerto para Sanca João

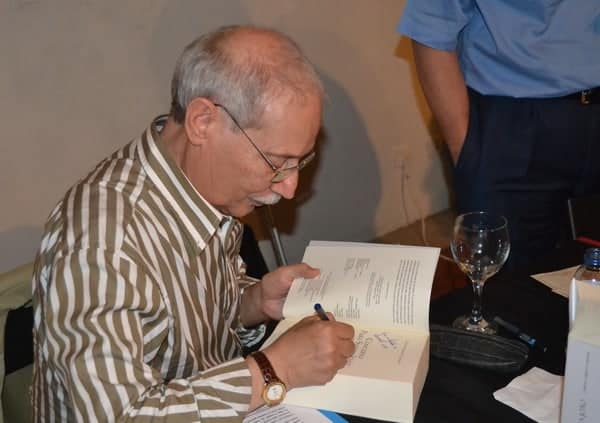

Carlos Alberto Correia* é um homem sereno, de olhar tranquilo, mas perscrutador, atento e concentrado. Gosta da sua vida, gosta de ser quem é, mas tem muito mais para fazer. Nasceu em Évora em 1944, onde cresceu, estudou e trabalhou até ser chamado a cumprir o Serviço Militar na Guiné.

E escreveu.

Leitor desde muito cedo, desde muito cedo revelou um talento que viria a partilhar em publicações esparsas nas secções juvenis dos jornais Diário de Lisboa e República.

Em 1974, precisamente a 25 de abril, publicou o seu primeiro livro de poesia, Silêncio Mordido. Então para trás já ficara a guerra, que trouxe em centenas de folhas preenchidas em forma poética com retalhos de vida vivida no absurdo. Já encontrara o desencanto, confrontado com um outro mundo, durante a imigração forçada na dilacerada e violada África portuguesa, e ao ver diante de si, violentamente rasgada a ideia da doce realidade, estruturada e nacionalista de outrora. Até aos anos 80, ainda fez publicações nos Diário Popular e Capital. Escreveu ainda uma série de textos para o Programa ‘Música, músicas’, do Paulo Coelho, no FM estéreo da Rádio Comercial.

Foi desencantado que se juntou à luta política armada contra o regime e desencantado viu os desvios às esperanças que depositou na revolução. Voltou a publicar poesia em 1982 com o volume Penélope e Outras Esperas, em parte com base nos textos para os programas na Comercial.

Tem paixão pelo teatro e com as folhas da Guiné escreveu a peça dramática O Medo e a Ira, que também representou no Projéctor – Companhia de Teatro do Barreiro.

Continua a representar e a colaborar com textos para abrilhantar as peças representadas pela companhia. Escreve para o jornal local Rostos Online. Terminou recentemente um novo romance, Momentos para Inventar o Amor, mas antes, aos 63 anos de idade reformou-se da sua vida profissional ligada à Gestão de Empresas, e dedicou-se em pleno àquilo que mais gosta: a escrita.

Da sua vida na Guiné e de tudo o que para si representou, com o amadurecimento da idade e o tempero de um espírito crítico, atento e inconformado “finalmente” escreveu e publicou Concerto para Sanca João.

E o Carlos é também um excelente conversador.

Artes & contextos – Começando pelo princípio, sei que tens um percurso político desde a juventude que mudou de forma natural com a perceção da realidade, sobretudo com a observação in loquo do que se passava nas ex-colónias, ou no teu caso, na Guiné.

Artes & contextos – Começando pelo princípio, sei que tens um percurso político desde a juventude que mudou de forma natural com a perceção da realidade, sobretudo com a observação in loquo do que se passava nas ex-colónias, ou no teu caso, na Guiné.

Carlos Alberto Correia – Tal como a personagem principal do livro, eu estive na minha juventude, até ir para a tropa, ligado ao regime, passando, por exemplo, pela Mocidade Portuguesa. Aí tem a personagem principal algo de autobiográfico. Foi na Guiné, quando morreu o Sanca João, a única personagem verdadeira e real do livro, que eu comecei a pôr tudo em causa.

Assistiu aos interrogatórios a que o sujeitaram e às torturas a que o submeteram e quando ele sucumbiu, deu-se o ponto de viragem. É aqui que se funde a História real e corpórea com o âmago do seu livro, com a sua perceção finita, derramada por estas páginas compostas no fio entre os limites do real e a infinitude da composição criativa.

Quando regressou começou a informar-se politicamente e descobriu que havia muitos mais como ele.

A & c – E sentiste a necessidade de tomar uma posição, de agir.

C.A.C. – Claro, mas não foi um processo linear, houve avanços e recuos, mas acabei em ‘69 por aderir ao MDP/CDE e foi a partir daí que começou a minha inserção política. Mantive-me ligado ao MDP/CDE, mas, entretanto aderi a um grupo autónomo que pertencia à LUAR e mantive-me ligado a esse grupo até à promulgação da Constituição e ao primeiro governo eleito. Depois disso eu e outro companheiro numa reunião propusemos que a LUAR se dissolvesse. Nessa altura a proposta não foi aceite, mas isso acabou por acontecer, porquê? Porque nós eramos um grupo de luta armada contra o fascismo, e mesmo que a constituição não fosse exatamente a que nós queríamos nem o governo fosse o que nós desejávamos, já estávamos em democracia e a luta passaria a fazer-se noutros termos, excluindo, portanto, a luta armada.

Nunca quis avançar muito em termos de política partidária, porque a política é demasiado pragmática, entrar em combinações e em situações que nem sempre são aquelas que eu procuro. Acho que tenho o direito de lutar contra quem tem o poder indevidamente, mas entrar na trica política de luta pelo poder, mesmo que democraticamente, isso não me interessa. Eu tenho uma ideia mais grega de política que é a intervenção na cidade e isso eu faço-o com a escrita e com as diversas atividades a que me dedico. Portanto, hoje em termos políticos partidários, mesmo sendo membro de um partido, sou livre.

A & c – Quando pensaste pela primeira vez, se é que alguma vez o pensaste, que querias ser escritor?

C.A.C – Eu nunca pensei em ser escritor, fazer uma vida como escritor. Quando editei o meu primeiro livro, em 1974, fui convidado por uma editora para começar a escrever para eles, numa situação de avença com obrigação de lhes dar um livro por ano e eu não aceitei. Não aceitei porque, para mim, escrever é liberdade. Eu na vida fiz muitas coisas, umas agradaram-me mais, outras menos, mas na escrita só fiz aquilo que me apeteceu. Bom, mau, medíocre, ótimo, é o que me apetece. Mantive sempre essa liberdade e nunca me sujeitei a cânones nem códigos. Eu invento os meus cânones e os meus códigos. Aliás, tenho uma regra, cada livro tem que ser diferente do outro.

A & c – Alguma vez estiveste um longo período sem escrever?

C.A.C. – Não, sempre escrevi. A minha forma de escrita é de jato, como passei pelos jornais, aprendi a escrever diretamente para a máquina e mesmo hoje, excetuando a poesia que escrevo à mão, é assim que escrevo, de jato. No entanto, depois de escrito, deixo ficar a repousar uns tempos depois volto a ler, a reler e a trabalhar o texto. Um pintor meu amigo, o Belém, uma vez numa conversa, enquanto passeávamos no jardim, eu, ele e o Kira, disse-nos: “um quadro ou um poema nunca tem coisas a menos, tem é sempre coisas a mais”. E eu acreditei nisso e assim penso. Uma vez, numa escola do secundário, pediram-me, para uma mostra sobre poesia, um poema que eu tivesse trabalhado e então eu dei-lhes um, começava com cinco folhas escritas e terminava no poema que eram umas vinte linhas. Mas estava lá tudo. A questão é que quando se escreve de rajada, perde-se a tensão poética, essa é artificial, é criada, porque os sentimentos mais naturais, têm que ser recriados artisticamente, isto é artificialmente. Então isso é feito pela depuração da escrita.

A & c – Com a “escrita de jato” lembras-me a escrita automática dos surrealistas.

C.A.C. – Sim. Esse é o meu primeiro momento, mas essa escrita automática é sujeita ao meu próprio crivo e a uma depuração muito grande.

A & c – Quando é que passaste da poesia para a prosa literária?

C.A.C. – Senti-o num livro de poemas, não editado, chamado Urbi. Não é prosa poética, é poesia com saudade da prosa.

A & c – E a mudança aconteceu quando?

C.A.C. – A partir dos anos oitenta. Passei a ter uma necessidade menos evocativa e mais descritiva.

A & c – Por volta dos teus 40 anos…

C.A.C. – Sim, mas por volta dos meus quarenta anos eu andava muito ocupado com a gestão das empresas, trabalhava numa multinacional, estive a gerir a empresa em Macau e havia pouco tempo e espaço mental para a literatura.

Por essa altura parei por uns tempos. Quando disse à editora que não aceitava aquela avença, tomei a decisão de que iria trabalhar para ganhar o meu dinheiro e quando tivesse condições económicas suficientes, reformar-me-ia para escrever.

A & c – E assim fizeste.

C.A.C. – E assim fiz.

A & c – Tens ondas? Ou seja, escreves, por exemplo, poesia durante uns dias e depois escreves prosa em períodos alternados, ou, ao mesmo tempo que estás a escrever um livro em prosa vão “saindo” uns poemas?

C.A.C. – Eu trabalho por objetivo. Começo a escrever um romance e dedico-me ao romance. A única coisa que eu intercalo são as crónicas que vou escrevendo para o jornal Rostos online. Há outra exceção que já aconteceu por duas vezes que é quando no teatro me pedem para escrever textos complementares. Isso aconteceu quando fizemos o Auto da Índia em que escrevi um prólogo e um final diferentes e agora para o Auto da Barca, mas foram trabalhos que eram necessários naqueles momentos, de resto quando estou a escrever um romance, estou a escrever um romance.

Teve uma boa preparação literária, estudou num colégio salesiano e depois num seminário, onde, neste último, se faziam leituras e discussão das mesmas leituras. Tudo acrescentado ao seu gosto e curiosidade naturais fizeram dele um leitor que começou por volta dos onze anos a ler Júlio Verne. Não tem escritores na família, com exceção de uma avó, “poeta espontânea”, como diz e vê em Sartre, Camus e Mário Vargas Llosa, alguns dos seus principais “mestres” das letras. Reconhece no tipo de construção romanesca deste romance influência da Conversa n’A Catedral de Vargas Llosa, que tem como grande referência.

A & c – Quando é que este livro, Concerto para Sanca João, começou mesmo a ser criado?

C.A.C. – Este livro começou a ser pensado pouco depois de ter chegado da guerra. Comecei a escrevê-lo realmente, se ignorarmos duas ou três tentativas que fiz pelo meio, aos 63 anos. Exatamente no segundo dia da minha reforma. Demorei 5 anos a escrevê-lo.

A & c – Podemos dizer que demoraste 50 não é verdade?

C.A.C. – Desde que comecei a pensá-lo, sim.

A & c – Não seria possível escrevê-lo noutra altura, com dez anos menos?

C.A.C. – Não foi possível. Primeiro por falta de tempo, este livro tem um trabalho imenso de organização, mapas de personagens, mapas de situações, pesquisas de época, espalhados por vários ficheiros. Por outro lado, acho que ainda não tinha amadurecido suficientemente o livro. O fim do livro, por exemplo, foi muito discutido com a minha mulher, porque eu tinha três fins alternativos e custou escolher um.

A & c – Este livro tem muito da tua vida, não só porque retrata coisas que numa fase importante da tua vida tu viveste, que acompanhaste, como tem uma forte carga emotiva e uma visão pessoal de coisas que já vêm de antes desta história e que se prolongam para lá dela.

C.A.C. – Essa é uma discussão insistente que tive com a minha mulher e a Ana Garrido. Elas defendem que o livro é muito autobiográfico e eu acho que não. Isto porque quanto a mim, para ser autobiográfico, todos os factos teriam que ser reais e eu não procurei a realidade. Tentei fazer sentir o que foi a realidade. Por vezes saio da veracidade e vou mais para a verosimilhança do que para o facto em si. Enfeitar o facto, de certa forma, dá ao leitor que não o viveu, muito mais da substância do que ele fez sentir ao narrador. Se eu contar um caso friamente, para o leitor é só uma informação e pode interessar-lhe ou não. Porém, se eu compuser uma história ao seu redor, construir uma personagem que leve o leitor a interessar-se, ter sentimentos em relação a ela, ainda que a história não seja real eu consigo fazer com que o leitor construa uma ligação, descubra sentimentos que humanizam o “boneco”. Portanto, nestes casos, trato os factos à medida das necessidades do romance.

A & c – É quase como quando um cineasta ou um dramaturgo agarram num livro e fazem um filme ou uma peça.

C.A.C. – Exatamente. Ele vai contar a mesma história, mas com os olhos dele e com a linguagem da sua arte. Eu agarrei em factos reais e trabalhei-os com a linguagem da literatura, daí eu achar que embora não possa afirmar que não há aí uma dimensão autobiográfica, ela é muito pouco importante.

A & c – Concordas, portanto que em alguma medida todos os livros são autobiográficos.

C.A.C. – Claro. Eu acho que todos ou quase todos os romances têm uma componente autobiográfica na medida em que está lá muito do autor, desde logo as suas perspetivas do que o rodeia.

A & c – Tem textos que tenhas aproveitado do passado, por exemplo, dos que trouxeste da Guiné?

C.A.C. – Do passado apenas o Muro Caiado por Fora que foi um texto que eu escrevi para o República, na primavera marcelista, e que foi cortado pela censura. Também o capítulo Silêncios para um Amor Defunto, é composto por poemas que foram feitos na altura, na guerra. O resto é tudo escrito para o livro.

A & c – Tudo tem a ver com memória.

C.A.C. – O romance tem uma construção bergsoniana isto é, a memória vagueia, de vez em quando uma ideia sai e depois há outras ideias que se ligam. Isto até pode parecer acronológico, mas depois a cronologia e o avanço no tempo mantêm-se, embora seja um pouco na forma bergsoniana. Um pouco como a imagem que ele dava do pescador que está no rio e de vez em quando puxa a linha e surge um pensamento.

C.A.C. – O romance tem uma construção bergsoniana isto é, a memória vagueia, de vez em quando uma ideia sai e depois há outras ideias que se ligam. Isto até pode parecer acronológico, mas depois a cronologia e o avanço no tempo mantêm-se, embora seja um pouco na forma bergsoniana. Um pouco como a imagem que ele dava do pescador que está no rio e de vez em quando puxa a linha e surge um pensamento.

O livro é, um entrelaçado de histórias que são memórias reais e imaginárias sinceramente verdadeiras. Umas e outras. Memórias ancoradas a temas musicais que nos levam lá, àqueles sítios e àqueles tempos, e nos envolvem. São um só poema, um quadro, uma escultura, uma pintura, são só uma, e são estas todas que se intercetam; são as pinceladas todas de um quadro, são as notas todas de uma sinfonia que se moldam, se completam e juntam para irem saindo rumo ao silêncio temporário ou definitivo. Dezenas, centenas de personagens se entrecruzam por momentos, ou avançam em paralelo, ao longo das folhas desta obra em alguns momentos poética. Entram e saem, ou rumam lado a lado da e na vida do protagonista Urbano, que é tantas personagens e é só ele mesmo, real e inventado. Uma história que junta histórias, que germinam a partir daqueloutra, curta, da personagem Sanca João – a única verdadeira – que tudo dita e tão pouco permanece. Uma carta para uma mulher, Luana a criação, a luz, a continuação, o porto de abrigo. Uma carta e é tudo, para sempre. A permanência do tempo, dos momentos enfim lavrados para “alguém um dia, em qualquer sítio, por qualquer acaso”. O jogo do banal com o surpreendente e do singular com a História, bem como a insuperável ligação da fantasia ao real e memorável, emprestam-nos o torpor da nostalgia. O enigma do fim, da partida, da perda, prolonga o desespero da memória cinzelada durante aqueles anos de amor e de guerra, de convicção e desengano, de fé e abandono, de convergência e divergência.

A & c – Dizes que os personagens são compósitos, e que aquelas histórias aconteceram a alguém, portanto no meio da fantasia, apenas a construção ou a composição são fantasia.

C.A.C. – Quase tudo o que eu falo parte do real, do concreto. Pode não ter sido exatamente naquela forma nem naquele tempo, ou sequência, mas baseio-me sempre em situações reais alteradas segundo as necessidades da intriga romanesca.

A & c – De todas as personagens que se passeiam por este livro, tirando o Sanca João, que é de facto real, há mais algum que se aproxime muito de alguma pessoa real?

C.A.C. – Há. Por exemplo, o Urbano tem algo de mim, mas não muito, ou seja, pensei-o dentro do meu percurso e depois fiz-lhe acrescentos e alterações para tornar a personagem verosimilhante.

A & c – Quando escrevemos na primeira pessoa, algo nos puxa a falarmos por nós.

C.A.C. – Sim e nós temos que resistir. A minha forma de resistência foi acrescentar-lhe coisas, ir buscar factos que sabia terem acontecido e acrescentá-las ao Urbano, precisamente para evitar que ele se tornasse autobiográfico.

A & c – Quem é, ou o que representa a Luana?

C.A.C. – É uma personagem que encerra várias e é a namorada do Urbano por quem, ele vai para a guerra. Por causa dos problemas com o pai dela, ele ofereceu-se como voluntário para poder casar com ela. Situação que se gora sem que nunca nenhum deles o tenha explicado.

Isto tem a ver, com o que se vivia naquela situação. Só uma muito pequena parte dos homens, sobretudo os mais jovens, que foram para lá deixando uma namorada ou mesmo uma noiva, até mesmo uma esposa, mantiveram esses laços. Porque havia uma mudança tão grande na forma de pensar e de estar na vida, de encarar os problemas, que era já outra pessoa aquela que voltava. Havia problemas para os outros que para nós, depois de nos termos habituado a conviver com os assuntos de vida ou morte todos os dias, não significavam nada.

A & c – O livro acaba por ser a explicação do Urbano à Luana.

C.A.C. – Sim. O Urbano representa a esperança da revolução, ele não tem existência fora da ideia da revolução. Por isso para explicar a situação a Luana, ele escreve o livro – a carta mais longa que já lhe escreveu – e encarrega o amigo Travassos de lho entregar. Travassos vai à procura de Luana, mas também não a encontra, já que ela tinha saído de Portugal, mas sem dizer a ninguém para onde.

A Luana é o complemento do Urbano. Tal como no mito do Andrógino, eles juntos fariam um, mas nunca tiveram condições para se juntar, por isso, continuam divididos e assim continua a eterna busca.

Todas as personagens que passam no livro têm significado, mesmo que reporte apenas a um determinado momento e numa determinada situação. Entre a centena de personagens episódicas que povoam o romance há também os amigos que partilham mais intimamente a vida do Urbano e mais ao longo dos tempos. Estão interessados em tudo o que se passa com o Urbano, mas estão interessados como um amigo se interessa pelos problemas dos seus amigos. O Travassos, na impossibilidade de cumprir o pedido de Urbano, publica o livro para que “um dia em qualquer sítio, por qualquer acaso, algum dos dois, se ainda vivo, possa testemunhar o meu empenho (…).” Há ainda aqueles que são muito importantes em determinados momentos com maior ou menor duração, mas que o são naquelas circunstâncias, quando elas mudam, saem de cena.

A & c – As tuas personagens são pinceladas num quadro.

C.A.C. – Sim, o livro é um fresco. Portanto, são pinceladas no fresco, fazem parte, compõem-no, mas não o totalizam. São pretextos para explicar porque é que determinadas coisas acontecem assim.

A & c – Este quadro está completo?

C.A.C. – Não. Talvez venha a surgir um novo romance a partir de uma personagem secundária deste romance, mais voltada para o envolvimento económico e financeiro da sociedade.

A & c – Porquê concerto?

C.A.C. – Todos os capítulos têm como subtítulo um tema musical, que reflete um estado de espírito, uma época, uma intenção. Mesmo dentro do livro há várias referências musicais. Através do sentimento que a música suscita, o Urbano faz essa oferta ao Sanca João. Músicas que ele nunca pode ouvir, que provavelmente nunca poderia ouvir, que influenciaram as vivências do Urbano.

A & c – São mais uma vez as tuas memórias. São músicas que te transportam para uma época que se enquadra com momentos do livro…

C.A.C. – Exatamente.

A & c – E esperas que o leitor faça de algum modo esta associação.

C.A.C. – Espero que chegue lá. Provavelmente chegarão lá de maneiras muito diferentes, nalguns casos não chegarão porque para mim há ali uma ligação afetiva, enquanto, para outros, será perfeitamente anódino, não terá mesmo qualquer significado, mas de qualquer maneira em relação a mim autor, têm uma valência extremamente importante que procuro transportar para o Urbano.

A & c – Vês este livro no cinema?

A & c – Vês este livro no cinema?

C.A.C. – Dada a sua complexidade, acho que seria muito difícil de o fazer a gosto do autor.

A & c – Conseguirias passá-lo a Teatro?

C.A.C. – Não. É muito grande e eu tenho dificuldade em cortar. Os cortes que fiz foram muitos e foi muito difícil cortar.

A & c – O que é que fazes a esses cortes? Deita-los fora ou guarda-los “escondidinhos” à espera de uma oportunidade, ou para eventual inspiração posterior?

C.A.C. – Deito tudo fora. Cortei cerca de cem páginas e deitei tudo fora. Já nem me lembro do que era.

A & c – Tinhas objetivos quando começaste, mesmo que não os reconhecesses certo? Achas que os objetivos foram cumpridos?

C.A.C. – Acho que sim. Estou profundamente satisfeito. Os objetivos foram cumpridos. Ao fim e ao cabo, o que eu queria era dar uma visão geral de uma geração. Claro que é difícil fazê-lo apenas a partir de uma pessoa, que tem a sua educação, o seu meio, a sua inserção social, mas se reparares ele passa por todos os escalões sociais. Ele começou num pátio pobre e “foi por ali fora”, até chegar a administrador de uma grande empresa. Passa ao longo da vida por todas as etapas sociais, precisamente para representar aquela geração, vindo ela de onde tenha vindo, mas que passaram por situações muito semelhantes.

A & c – Estamos perante um mapa social.

C.A.C. – É uma espécie de um mapa social, sim. No fundo, eu sou um antropólogo a olhar para a sociedade e em vez de escrever teses e teorias escrevo um romance.

A & c – O que representa este livro no conteúdo da tua obra? Tens cinco livros escritos, tens pronto o próximo romance (Momentos para Inventar o Amor) e ainda tens em projeto aqueloutro a partir de uma personagem deste romance. Todos eles têm os seus momentos e a sua posição, qual é o lugar deste?

C.A.C. – Este é o livro. Não sei se me engano, mas acho que este é o livro. Foi pensado durante muito tempo, foi trabalhado durante muito tempo e foi sofrido. Eu tenho três obras que são até hoje o cerne daquilo que eu queria escrever. É o livro de poemas, Penélope e Outras Esperas, é O Medo e a Ira em teatro e é o Concerto para Sanca João. São estes para mim os marcos fundamentais, o resto será de certeza interessante, senão eu não os tinha “deitado cá para fora”, mas não têm a mesma luminescência. Foram obras escritas mais do ponto de vista literário. Estas foram escritas a partir de vivências, com sangue.

A & c – Agora mudando de nível. Vamos para o Teatro. O que é que o teatro representa na tua vida?

C.A.C. – Eu fiz teatro na juventude, pertenci a vários grupos de teatro amador, e deixei de fazer teatro quando fui para a tropa. Entretanto, com o material que me sobrou, como já referi, do que trouxe da Guiné, escrevi uma peça chamada O Medo e a Ira que foi apresentada pelo grupo de teatro Projéctor.

A & c – Essa peça é quase circular ao contrário deste romance que é perfeitamente linear.

C.A.C. – O romance é linear até pela questão cronológica.

A & c – Mas tem atos.

C.A.C. – O romance tem dois atos: a Convergência que é exatamente a convergência do Urbano com o regime e com a Luana e a Divergência que é quando o Urbano se afasta da Luana e do regime.

A & c – Dramaturgos que possam ter-te influenciado na tua criatividade dramática.

C.A.C. – Becket, Brecht e Ionesco. São de facto aqueles que me formataram um pouco para o teatro, tanto que a minha peça passa um pouco do surreal ao real, eu faço uma fusão do que era o teatro do absurdo com o que é o teatro “brechtiano”.

A & c – Hoje tu és um “homem livre”, voltando à antiga Grécia, naquela conceção de homem livre, onde não eram livres todos os homens que não eram escravos, eram livres, sim, os homens que tudo o que faziam era por gosto, não tinham necessidade de ter qualquer ofício.

C.A.C. – Sou nesse aspeto um homem livre, conquistei essa liberdade.

A & c – Nessa tua liberdade tu és escritor, ator e dramaturgo.

C.A.C. – Sou. Agora estive um pouco afastado por causa do livro, mas continuo ligado a dois grupos da minha zona que são o Singular e o Projéctor. Não estou a fazer nenhuma peça, mas estive a escrever para esta que está em cena e assim que estiver mais livre, (agora que já terminei outro romance) vou voltar.

A & c – Tens alguma peça “na forja”?

C.A.C. – Tenho uma peça pensada que ainda não está muito bem definida, mas será uma peça que mostre o que é o teatro amador. Será uma peça dentro de uma peça.

A & c – E outras artes? Nunca sentiste qualquer inclinação para as belas-artes?

C.A.C. – Eu fui sempre companheiro do Kira, mas fui sempre muito mauzinho nas artes visuais. Eu gostava de cantar, sempre gostei de cantar e cantei, fiz serenatas, por exemplo, mas tenho realmente mau ouvido, mas como quando canto, aquilo que oiço é exatamente aquilo que quero reproduzir, não me chateio, os outros que se chateiem.

A & c – E mú sica instrumental?

sica instrumental?

C.A.C. – Tentei aprender a tocar viola, mas sou esquerdino num tempo em que era proibido ser esquerdino. Tinha problemas na escola. Chegaram a atar-me a mão esquerda, para eu não a usar. Era uma tortura, então perdi toda a motricidade fina.

A & c – Acreditas no diálogo entre as artes?

C.A.C. – Acredito.

A & c – A que outras artes ligarias o Concerto para Sanca João, para além da música que já ligaste no próprio texto.

C.A.C. – À pintura. Como já referi, acho que o livro é um fresco. Poderia representar em imagens aquilo que foram os acontecimentos,

A & c – Achas que seria possível representar este livro num só quadro?

C.A.C. – Sim, tens isso no desenho que o meu filho (Pedro Correia) fez para a capa. Ali tens o retrato de um rosto feminino que é Luana, sobrepujado por uma figura masculina negra, Sanca João, depois há uma G3 atravessada sobre o rosto da Luana e sobre o fundo do rosto do Sanca João, em baixo lê-se “Portugal e Operações Especiais”. Finalmente estão os cravos que começam a vermelho e vão perdendo cor. Está lá tudo. Temos a síntese perfeita do livro naquela capa.

A & c – E em música como é que o verias?

C.A.C. – Como ópera romântica, não Wagneriana, embora tenha traços Wagnerianos, porque há muito de epopeia no livro, mas a relação Luana/Urbano tem muito do romântico italiano, até no seu falhanço é romântica.

A & c – A tua mulher é a tua conselheira.

C.A.C. – É. Sempre foi a minha conselheira, em tudo, ela e a Ana Garrido que também reviu este livro. Com as discussões que tivemos, houve alturas em que pareceu que o romance foi escrito a três mãos. Eu sou muito renitente, quando tenho uma coisa escrita, para fazê-la sair, não sou fácil de convencer. Ouvir o julgamento de fora, sem a carga afetiva, às vezes dói. Entre escrever com a correção canónica ou escrever algo que é incorreto do ponto de vista semântico, ou gramatical, mas que exprime exatamente aquilo que eu quero, a minha escolha está feita. Os meus erros de hoje poderão ser o cânone de amanhã.

A & c – Isso é a história da Arte contemporânea, a quebra e o abandono dos academismos e das regras pré-estabelecidas.

C.A.C. – Claro, mas todos nós temos que conhecer bem as gramáticas. Só depois podemos destruí-las.

A & c – Tiveste um momento em que percebeste que terminaste? “Foi agora, está concluído”?

C.A.C. – Sim, quando em conjunto com a Fernanda escolhi o fim e o escrevi. Aí tive a sensação que o livro estava concluído.

A & c – Consideras que uma obra de arte o é a partir do momento em que está feita ou apenas quando é partilhada, fruída?

C.A.C. – Acho que quando fica concluída a obra de arte já é obra de arte. Ela está feita, existe, as pessoas não a conhecem, não têm a sua referência, mas ela existe e já é uma obra de arte, independentemente de chegar a quem chegue. E se realmente o for, o seu tempo chegará.

A & c – Agora, para sabermos “aquelas coisas” sobre ti, uma só opção:

A & c – Flores ou bombons?

C.A.C. – Flores.

A & c – Campo ou praia?

C.A.C. – Praia.

A & c – Graham Greene ou F. Scott Fitzgerald?

C.A.C. – Graham Greene.

A & c – Cães ou gatos?

C.A.C. – Indubitavelmente cães.

A & c – “Carocha” ou “Dois Cavalos”?

C.A.C. – Carocha.

A & c – Italo Calvino ou Milan Kundera?

C.A.C. – Difícil escolha. Não pode ser Eco?

A & c – Pode se responderes então a mais esta: Jack Kerouac ou Jack London?

C.A.C. – Jack Kerouack.

A & c – Beatles, ou Elvis Presley?

C.A.C. – Beatles, se excluirmos o Love me Tender.

A & c – Amanhecer ou Pôr-do-sol?

C.A.C. – “Estavas então muito triste quando viste os 40 pores do sol? O Principezinho não respondeu”.

A & c – Uma canção que dedicarias à tua mulher

C.A.C. – Flor do Jacarandá, do Vitorino

A & c – Obrigado.

Carlos Alberto Correia é licenciado em Antropologia Social e pós-graduado em Gestão Socioeconómica em África, pelo ISCTE. Leciona Antropologia na Universidade da Terceira Idade do Barreiro e ainda pratica Karaté, sendo presidente da LNKP – Liga Nacional de Karaté Portugal. Foi ainda membro do Observatório Permanente de Psicologia e Recursos Humanos, da Universidade de Évora, bem como do Conselho Consultivo do Instituto Politécnico de Setúbal.

Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

Também de Carlos Albero Correia: Momentos Para Inventar O Amor, De Carlos Alberto Correia

0

Jornalista, Diretor. Licenciado em Estudos Artísticos. Escreve poesia e conto, pinta com quase tudo e divaga sobre as artes. É um diletante irrecuperável.