Hélène Planquelle

É uma jovem artista francesa, nascida há 29 anos em Melun, próximo de Paris e o seu trabalho entrou-nos por aqui adentro, quando há umas semanas republicamos um artigo dos nossos amigos da Boum! Bang! sobre ela.

O poder imagético e estético das obras, aliados ao rigor técnico prenderam-me, mas confesso, foi um pormenor da sua Bio, o que me fez mergulhar no seu site à procura de mais, mas já lá vamos.

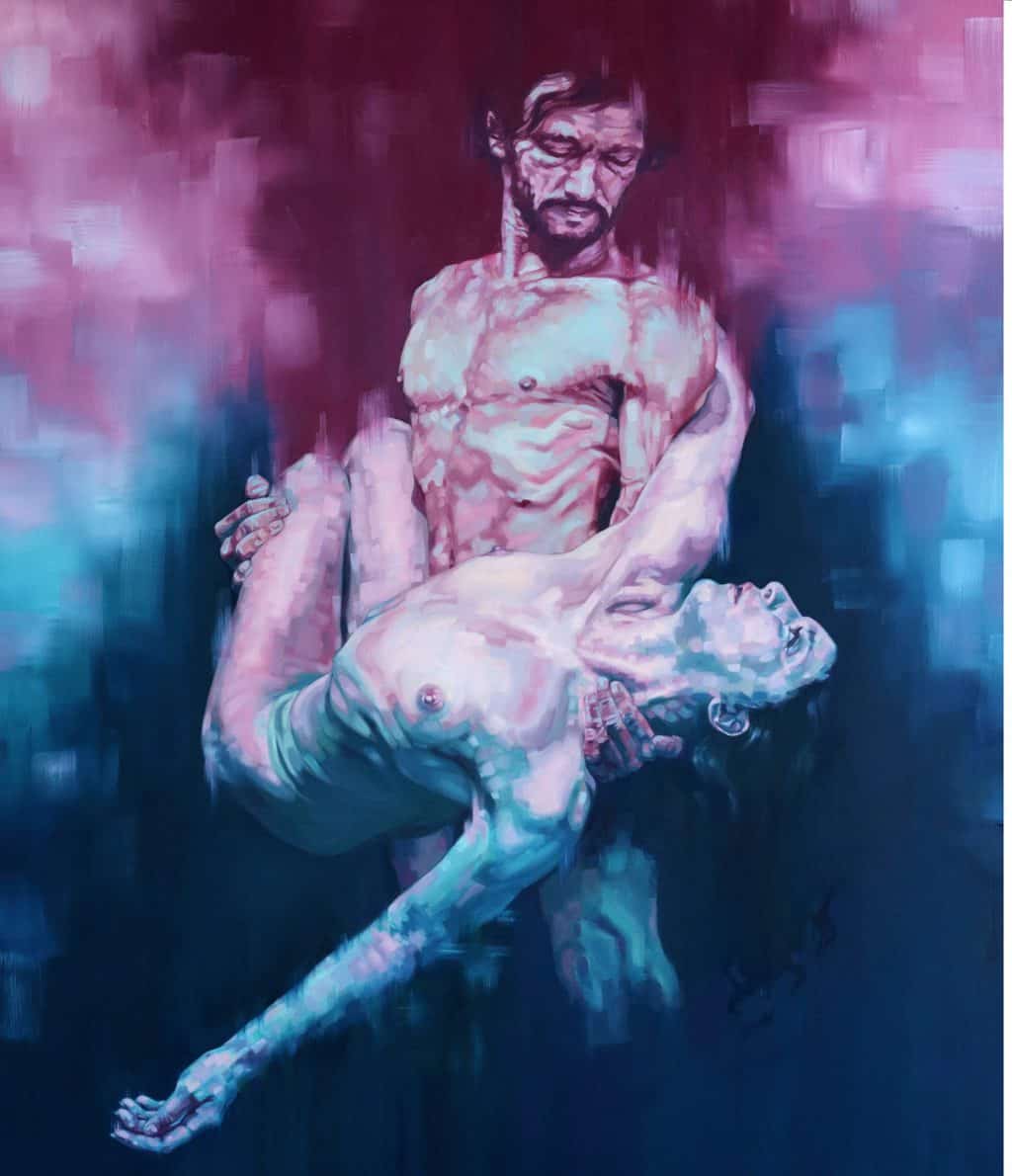

Ali, imediatamente se percebe, que todas as suas pinturas e desenhos, sem exceção, têm como objeto a figura humana. Integral, rostos, apenas mãos, sempre a tocarem, a mexerem, a agarrarem – mãos quase fundidas com os corpos, corpos quase fundidos entre si.

Formas e expressões de caráter iminentemente clássico, altamente narrativas, de pessoas entrelaçadas amando-se e/ou odiando-se, formas estáticas, mas frenéticas, de movimentos violentos e espasmódicos ou suaves e carinhosos. Tudo no mesmo momento, em que o mundo todo está encerrado naqueles corpos – ou é só um?

São imagens fortes, a óleo, em tons secos, onde predominam variações e gradações do azul ao rosa e castanhos, até ao, quase branco; desenhos a carvão ou a grafite, onde reina o negro e onde a luz revelada no contraste cria o volume e o movimento. Imagens carregadas de uma simbologia que tem tanto de provocadora, num desafio ao diálogo, quanto de expectante de um juízo que desde já despreza, em tons e cores que transportam a um plano onírico. Os fundos em manchas difusas ou negros, fecham-nos numa alcova ou num pesadelo.

Pinturas e desenhos de volumetria quase palpável da escultura renascentista; com toque pictoral, quase impressionista.

A verdade não é um atributo da arte, é a sua alma mater e estas obras contam também, com a entrega dos seus modelos (e amigos da artista) à sua objetiva, transformando-se, sem limites nem barreiras como só os amigos fazem, naquilo que a artista sonha. Na sua verdade.

Enviei-lhe um email convidando-a para uma entrevista por escrito, quando uma conversa virtual já se ia desenvolvendo no meu espírito. Poucas horas depois respondia-me que teria muito gosto.

Preparei e enviei-lhe a entrevista e iniciamos então uma troca de impressões complementares, até chegarmos aqui.

E aqui, é o ponto em que importa dizer-vos um segredo: Hélène Planquelle, é autodidata.

Sim.

Embora desde muito cedo tenha sentido que “o seu sucesso na vida” passaria por realizar-se na arte, nunca ambicionou fazer disso carreira profissional, em vez disso, – disse-me – tinha a perceção de que teria sempre que encontrar um “verdadeiro emprego”.

Ingressou em Estudos Humanísticos e depois numa escola de tradução e de comunicação intercultural, onde se formou em 2016. Começou a trabalhar como tradutora freelancer, especializada em arte, (o que ainda hoje faz) trabalhando para galerias e museus, revistas e leiloeiros em França, o que lhe valeu a independência necessária para poder dedicar parte do tempo à criação artística.

Para início de conversa, perguntei-lhe o que mudaria, se pudesse voltar aos seus quinze anos.

– Espontaneamente – respondeu Hélène – eu diria: frequentar uma escola de arte, claro! Confesso que sofro um pouco da síndrome do impostor… sentir-me-ia hoje muito mais legítima neste domínio se tivesse tido uma formação académica, já para não falar do contributo técnico. Mas pensando bem, teria perdido toda a formação literária e sobretudo filosófica dos meus anos de ensino superior. Mas hoje penso que é isso que torna o meu trabalho verdadeiramente valioso: o seu conteúdo conceptual e narrativo. A minha particularidade é precisamente o facto de ter vindo para a arte por um imperativo interior e não por formação.

Afirma-se livre e independente e tem, a liberdade de circulação e de pensamento, como valores sacrossantos e por isso, também acredita que um artista não deve intervir politicamente, pelo menos enquanto artista, já que – qualquer obra artística que sirva uma ideia política, por muito nobre que seja, fica enfraquecida na sua qualidade de obra de arte.

Acredita no diálogo entre as artes e a sua pintura como os seus desenhos, contém uma intertextualidade alargada. É visível, a chamada da escultura clássica, por exemplo, mas recorre à Bíblia, antes de mais, um poema gigantesco.

É extremamente exigente consigo, na preparação e estudo das obras, conceção estética, fotografia de modelos, organização formal e usa um rigor extremo com o pormenor.

Sentiu-se já tentada pela escultura, – confessa – em passar as suas composições para as três dimensões, mas a exigência autoimposta, de atingir sempre mais, o máximo que está, e estará sempre a um passo, a um palmo – como a água e os frutos para Tântalo – não se compadece com desvios ao caminho que escolheu.

Perguntei-lhe:

– Um filme ou uma canção, por exemplo, podem inspirar-te?

– Sim. Os títulos das minhas obras são na maioria das vezes citações (de livros, canções, ou mesmo réplicas de filmes). É uma forma de eu libertar o seu significado… de fazer ressonância com outros mundos do pensamento e da sensibilidade. É sempre uma interpretação pessoal, claro. Por vezes ouço uma canção que me arrebata e me inspira a criar um trabalho mentalmente. É o caso do Draw your swords de Angus e Julia Stone. Um dia vou fazer uma obra, ou mesmo uma série completa de obras sobre este tema e a sua letra. Tudo o que eu faço alimenta a minha prática – diz – tudo o que leio, vejo, oiço, molda a minha visão artística. Mesmo nos meus tempos livres, tento constantemente alimentar a minha mente.

Ainda assim, e podendo as ideias para uma obra, surgir em qualquer lado, ao ritmo dos pensamentos do dia-a-dia, necessita, para trabalhar, do seu espaço, familiar, tranquilo, isolado do mundo e sem atritos; sem solicitações exteriores e preferencialmente ao som de: “uma playlist instrumental ou bineural, híper hipnótica e repetitiva de 5h”, que faça parar o espaço-tempo.

Tem – como afirma – uma perspetiva muito kantiana na abordagem à arte, já que:

“o objetivo final de uma obra de arte é provocar a experiência estética que Kant descreve como a de uma “finalidade sem fim”. O que é belo é aquilo que é universalmente agradável sem conceito”. Para ele, a experiência da beleza não pode ser assimilada por regras ou definições.” (N. da R. – Crítica da Faculdade de Julgar)

Perguntei-lhe se considera que sempre que um artista produz uma obra, é uma obra de arte.

Não, Hélène acredita que é a obra que faz o artista e não o contrário, por isso, do mesmo modo que colocar umas notas a seguir a outras não faz de um ignorante em solfejo um músico, também a abordagem, ainda que autêntica, de um artista com provas dadas, não garante que o seu trabalho resulte em uma obra de arte. Muitos outros elementos são necessários para que um artefacto manual passe a obra de arte, a começar por um “saber fazer”, com muito trabalho e por um domínio da forma e da matéria, que permitam e resultem na transformação de um “conceito” em forma, numa simbiose perfeita. Uma obra só adquire o valor de obra de arte quando o objeto final, na sua forma, vai para além do conceito ou ideia que transmite. E isto para além disso é perfeitamente indescritível.

– E uma obra de arte é-o por si só? – quis saber – Ou seja, se tu pintares um quadro e decidires não o mostrar, guardá-lo só para ti num lugar reservado, achas que tem o mesmo “valor” enquanto obra de arte?

Não – como eu já imaginava – um quadro – disse – que ninguém jamais verá, é um simples pedaço de matéria, mais ou menos orgânica, condenado – a mais ou menos longo prazo – à decomposição. A natureza não faz juízos estéticos e, aos olhos de um macaco, a Mona Lisa tem exatamente o mesmo valor que um simples pedaço de tecido, ou seja, nenhum. É o homem que faz julgamentos, elabora sistemas de valores arbitrários, por isso, uma obra de arte requer o olhar dos outros, a subjetividade de outra consciência. Pois a arte é verdadeiramente uma “linguagem. Trata-se, portanto, no fundo, de um ato de comunicação. E, para comunicar, é preciso, no mínimo, que haja dois. Este é o início da intersubjetividade.

Como a todos nós, alguns professores ficaram-lhe na memória, no caso de Hélène foram dois, Darwin Leon, um artista e professor de arte que lecionava no centro de arte em Bradenton, na Florida

– Foi com ele que, num Verão, tive as minhas primeiras aulas de desenho. Eu tinha 21 anos. E pela primeira vez um profissional de arte disse-me que eu tinha “talento” e que deveria ir para uma escola de arte.

Até essa altura, só mostrava os meus desenhos aos meus amigos e familiares, cujos elogios eram necessariamente complacentes. Nunca nenhum olho treinado tinha olhado para o que eu fazia, exceto o do meu irmão mais velho, cujo talento natural reduziu as minhas poucas faculdades a uma insignificância. Esse momento marcou um ponto de viragem na minha vida. Comecei a acreditar que tinha, de facto, talento.

E um professor de Filosofia na turma de finalistas – “uma das primeiras figuras com autoridade a valorizar o meu pensamento e a distinguir-me da multidão”.

Mas Darwin foi mais – foi, um verdadeiro fator impulsionador. Desde logo porque o seu trabalho, muito influenciado pelo surrealismo, foi uma grande fonte de inspiração quando o descobri na altura. Lembro-me especialmente de uma obra (ou era uma série inteira) chamada “The Embrace”, que representava um casal cujos corpos estavam tão entrelaçados que eram quase indistinguíveis um do outro. Era exatamente isso que eu queria fazer. Esta é a primeira vez que estabeleço esta relação…, mas, na realidade, aquela obra que tanto me marcou, lançou as sementes de toda a minha abordagem. E isso também prenunciava o meu período Daliniano… Eu estava na altura completamente fascinada com o trabalho e a vida de Salvador Dali, sobre o qual estudei muito e li muito. Durante os meus estudos, também fiz vários estágios nos dois maiores museus Dalianos do mundo (o da Catalunha e o de São Petersburgo, na Florida). Isto permitiu-me penetrar na sua obra como nenhum outro artista.

Não resisti a perguntar-lhe:

– Entre os ateliers da Paris do Romantismo e os do Impressionismo, em quais te verias mais integrada?

– Romantismo sem hesitação! – respondeu – Mesmo que eu tenha tendência para uma espécie de romantismo sóbrio e digno, porque mais uma vez não gosto de deslumbramento, nem de morbidez.

Algumas das suas obras são perfeitamente narrativas e outras poderiam ser cenas compostas para uma peça de teatro ou de um bailado. Não é particularmente apreciadora de Ópera e se fosse “chamada” a ilustrar uma peça de teatro a sua escolha recairia sobre algo de Paul Claudel.

– E quem escolherias para compor um tema musical sobre a tua série “Where is your brother”? – perguntei-lhe.

– A resposta é inequívoca – Abel Korzeniowski!!!! O meu compositor favorito de todos os tempos… E se ele não estivesse disponível, Philip Glass ou Hans Zimmer cumpririam a missão!

Para ilustrar uma obra literária, disse-me de seguida, escolheria As Flores do Mal de Baudelaire.

Braque afirmava que “o ato de pintar é sempre mais importante do que resultado”. E para Hélène, que tanto investe na preparação das suas obras?

Perguntei-lhe, e ela respondeu que não, mas…

– Quer dizer, depende da perspetiva! Como qualquer atividade em que uma pessoa se realiza pessoalmente, na arte – mas o mesmo acontece com o desporto, a jardinagem, a meditação, etc. – é o processo que é a fonte do prazer. Na minha vida quotidiana, é a prática ativa da pintura e do desenho que me faz feliz, mais do que as obras que produzo.

Mas, mais uma vez, é um ponto de vista perfeitamente “egocêntrico”, centrado no meu próprio bem-estar. E se Braque tivesse apenas pintado e nunca tivesse produzido resultados, talvez tivesse ficado muito feliz, mas certamente não teria entrado na história da arte. O ato de pintar é uma atividade individual, mas um trabalho com vocação universal.

De todas as obras de Hélène, transparece algo de dor e de violento, por isso, lembrei-me de Shakespeare, quando diz “dai a palavra à tristeza. A tristeza que não fala

sussurra ao coração magoado e ordena que se parta”.

E perguntei-lhe:

– Uma vez que confessas o fundamento da tua motivação, numa dor de amor, é também disto que trata a tua arte?

– Claro que sim. Na origem da minha vontade de criar, está a experiência do sofrimento, do amor, mas de uma forma mais geral afetiva. É óbvio para mim, que a criação artística tem uma função terapêutica, pelo menos o tipo de arte que eu defendo. Ele parte do desejo de transformar uma experiência dolorosa que parece não ter sentido, a irrupção do caos nas nossas vidas, em algo mais.

Trata-se de algo mais – é uma obra que nos ajudará a viver; que, na experiência da dissolução, da rutura do vínculo e do sentido (o sofrimento é sempre uma experiência altamente pessoal – sentimo-nos sempre sozinhos no sofrimento), nos reconecta aos outros através da experiência estética (a famosa “finalidade sem fim” de Kant) e da experiência da beleza (que postula um acordo universal de julgamento).

Portanto, sim, em última análise, a minha abordagem “dá voz à dor”, é o compromisso da sua autenticidade, outro padrão essencial de julgamento, na minha opinião, na arte. E a autenticidade anda de mãos dadas com a vulnerabilidade e a privação de si próprio. Um artista deve necessariamente mergulhar nas suas próprias entranhas e confrontar-se com os seus pensamentos e emoções mais inquietantes.

Disse-me, noutro ponto e a outro propósito, que é leitora regular, que lê sobretudo ensaio quer no campo da história, das neurociências, da biologia evolutiva, das ciências sociais, da psicologia comportamental, da ética, etc., quer no campo das humanidades. Collapse de Jared Diamond, Connected, The surprising power of our social network, de Nicholas Christakis ou Behave, de Robert Sapolsky (que ouve em loop no YouTube), são escolhas que se enquadram nos seus propósitos de entender a humanidade, o comportamento, as escolhas e sempre, a relação com o outro.

Mas é o pensamento de Emanuel Lévinas, que considera impregnar toda a sua obra.

E desenvolve:

– Para Levinas, o outro está em primeiro lugar, ou seja, ele precede-me. O seu pensamento radica numa experiência primária do outro como rosto, onde é para revelado o mistério da alteridade. Sem defesa, o rosto do outro, em toda a sua nudez, impõe-me o imperativo original: “Não matarás!” forçando-me a sair do meu egoísmo instintivo. Como mais ninguém, Levinas fala desta experiência de violência que os outros exercem sobre mim, meramente pela sua presença.

Algumas das suas obras, como já referi, ficam no limiar da violência. No entanto, por se tratarem de imagens de teor sexual, ficamos sem saber até que ponto retratam jogos de escolha de ambos os envolvidos.

Pergunto-me se é a sua intenção fazer prevalecer a ambiguidade, no significado da relação entre os seus modelos, ou afinal as suas personagens.

– Há sempre uma certa dose de violência nas minhas imagens, – esclarece Hélène, – embora de uma forma mais ou menos visível ou explícita. Esta dimensão é, no entanto, geralmente, contrabalançada pela carga bastante “sensual” das minhas obras. Mas eu não Ihe chamaria “conteúdo sexual”, pelo menos não é esse o cerne da minha questão. Nunca falo da sexualidade em sentido estrito (embora tencione criar uma série mais explicitamente sexual), mas da relação com o outro, uma relação com o outro que represento de forma violenta por essência. É sobretudo a violência psicológica que me interessa, mas a nossa relação com o outro está profundamente corporificada.

Nós entramos numa relação como um espírito que habita um determinado corpo. Os dois são inseparáveis. O corpo, na sua materialidade e sensualidade, é omnipresente nas minhas obras, porque é o corpo que é a fonte do desejo. E é de facto o desejo que está na origem de todos os nossos males… Na base da nossa necessidade de afeto e amor, está a necessidade primária de manter um outro corpo próximo do nosso, de sentir o calor do seu sangue e o cheiro da sua pele. Os meus trabalhos são sensuais porque evocam esta experiência sensorial do outro. Por conseguinte, uma relação profundamente íntima, porque o outro, antes de ser apreendido conceptualmente, é antes de mais, um contexto sensorial: uma forma, um odor, uma textura, etc.

A mente humana é demasiado confusa para dar uma resposta clara a esta pergunta… A síndrome de Estocolmo não nos ensina que é possível afeiçoarmo-nos ao nosso raptor?

Talvez por isto, os “corpos” de Hélène revelam uma pungência, quase desesperada pelo toque, agarram, apertam, quase se fundem, ao contrário dos clássicos que revejo em algumas das suas obras, em que o toque era fino, quase circunstancial.

O toque, qualquer toque – perguntei-lhe – por insignificante que seja, é determinante na comunicação com os outros? (Que má altura para esta pergunta).

– Sim, completamente. Poder-se-ia dizer que o “abraço” é a cena mais emblemática e recorrente no meu trabalho.

Boris Cyrulnik é também um autor muito importante para mim e para o meu trabalho. Como neuropsiquiatra, ele contribuiu enormemente para o desenvolvimento da teoria da ligação. É também clínico e trabalhou em orfanatos na Europa de Leste, onde as crianças, completamente abandonadas a si próprias, sem quase nenhum contacto com outros seres humanos (ou pelo menos limitados ao contacto frio e medicamentado) se tinham tornado verdadeiros animais selvagens, mentalmente retardados, sem origens fisiológicas. Boris Cyrulnik descobriu que, ao ressocializar estas crianças, era possível reparar alguns dos danos que tinham sido feitos, e que a ligação humana, e mais precisamente os laços de ligação que formamos desde o nascimento (inicialmente com os nossos pais) condicionam todo o nosso desenvolvimento posterior, tanto físico como mental. Temos, portanto, uma necessidade literalmente vital – e, portanto, “desesperada” – de criar laços, uma vez que é a nossa sobrevivência que está em jogo. E o primeiro elo, a primeira presença, é o do corpo da mãe (ou figura materna), que é aquela que alimenta e que carrega o recém-nascido contra o peito. Isto é, em última análise, muito sensual…

– Quanto de ti, está naqueles corpos? – perguntei.

– Ahah, praticamente tudo… – respondeu, sem me surpreender – é a minha sensibilidade que se exprime. Mais ou menos bem, dependendo das obras, como disse anteriormente.

Apesar do realismo e do erotismo presente em quase todas as obras de Hélène, há uma barreira de pudor que a artista não ultrapassa, e lembro-me, por exemplo de Egon Schiele ou de Lucien Freud e mesmo da Jenny Saville, de cujo realismo fica a pequenos passos.

– Trata-se do teu próprio recatamento, ou consideras que uma exploração mais carnal e crua deslocava o foco da tua mensagem?

– Sim, é exatamente isso. Penso que isso chamaria a atenção para algo que não é o cerne do meu discurso. Além disso, a sugestão é sempre muito mais interessante (e emocionante desse ponto de vista) do que a exibição. É essa a diferença entre erotismo e pornografia. Uma brinca com a falta e apela à imaginação, enquanto a outra satura a realidade com um excesso de disponibilidade.

De algum modo, talvez seja também por isso que eu me mantenho tão “sugestiva”, é uma forma de despertar o desejo do observador. Há uma falta que permanece insatisfeita. Voltamos de novo a uma certa ideia de arte, que deve fazer perguntas em vez de dar respostas. É neste suspense que a experiência estética se encaixa, na minha opinião.

– Entre os pintores mais admiras, tanto a Jenny Saville, quanto o Ernest Pignon-Ernest, têm também a figura humana na base do seu diálogo com os outros. Embora nenhum deles atinja a literariedade e a textualidade tão claramente quanto tu. Comunicas também com a linguagem corporal dos teus modelos, ou a mensagem é o seu todo, um pouco como preconizava Marshall McLuhan?

– A linguagem corporal dos meus modelos é, de facto, essencial. Se trabalho de uma forma muito recorrente com alguns modelos em particular, é porque a sua linguagem corporal corresponde perfeitamente àquilo que eu pretendo captar. Por outro lado, nós somos amigos e eles são um casal na realidade. Eles já não têm pruridos à minha frente e aceitam expor-se de facto. É lindo! Proporciona momentos de rara intensidade que raramente encontro noutros artistas. Esses momentos são a coisa mais preciosa que eu tenho.

Porque se eu tivesse apenas as minhas ideias e ninguém para as encarnar, as minhas obras seriam muito menos poderosas, se o são de alguma. O meu trabalho deve tudo às imagens que capto durante as minhas filmagens e, portanto, em última análise, aos meus modelos e ao que eles concordam em me oferecer por sua própria conta.

Quis saber, para uma artista “clássica” e figurativista, o que representam correntes como o Dadaísmo ou o Cubismo…

– Deixam-me bastante insensível. O recurso ao escárnio ou à provocação na arte deixa-me mais desolada do que qualquer outra coisa. Penso que é uma pena querer fazer da arte um jogo ou uma simples brincadeira. Para mim é o oposto de uma atividade risível, é uma das coisas mais sérias e importantes que existe. Quanto ao cubismo, é algo interessante do ponto de vista gráfico e da perceção, mas isso também não me afeta. O meu critério de julgamento é o impacto emocional que uma obra tem em mim. Quanto mais me posso projetar numa obra, mais ela me toca, daí o meu amor pelo realismo, pelo hiper-realismo ou pelo surrealismo. Em suma, é a realidade que me interessa… Eu não tento fugir dela. Ela já é suficientemente complexa…

Então, Hélène, uma defensora feroz da figuração, venera Dali. Haverá uma contradição?

– Onde é que acaba a figuração e começa a não-figuração? – perguntei-lhe.

– Essa é uma pergunta interessante… acho que esse limite é bastante indefinido. Uma forma que se assemelha a um corpo humano pode passar por “figurativa”. Talvez o critério relevante seja a vontade de se referir à realidade. Não tenho bem a certeza…

– O Guernica é figurativo? – insisti.

– Figurativo “with a twist“. – Responde – Trata-se de um trabalho que continua a representar alguma coisa. O Outrenoir de Soulages não é figurativo, nisso estamos todos de acordo!

Mas então, e a técnica? Hélène também defende que “a técnica é para a arte, o que vocabulário é para a linguagem: quanto mais palavras se tem, mais complexa e precisa é a sua expressão”.

– E então, – pergunto – e os artistas, como Basquiat, por exemplo, que não demonstra qualquer técnica, pelo menos no sentido académico do termo. Consideras que não comunica?

– Sem surpresa, não posso dizer que sou muito sensível ao trabalho de Basquiat…

Dito isto, não há apenas uma forma de técnica. A técnica no sentido académico é definida como o domínio mais completo de um determinado meio. Mas depois há também a técnica no sentido de “método”. E apesar de muitos artistas modernos e contemporâneos terem virado as costas à técnica académica, poucos desenvolveram uma certa abordagem metódica da sua criação. É até evidente: todos os grandes artistas afirmaram em algum momento uma espécie de “fórmula” mais ou menos sistemática para o seu processo criativo. Algures pelo caminho, inventaram o seu próprio léxico e desenvolveram a sua própria linguagem, uma linguagem que também aperfeiçoaram e expandiram ao longo do tempo. Por isso, não me parece que seja fundamentalmente diferente.

– E Pollock?

– Pollock inventou o “método” da Action Painting e do Dripping (gotejamento). Trata-se, de facto, de uma técnica no fim de contas.

Por tudo o que ficou para trás e mais alguma coisa, perguntei-lhe:

– Tens alma Renascentista?

– Caravaggio eternamente no meu coração… – Respondeu, imaginado-lhe eu, um sorriso no rosto.

Eu sou uma grande fã da estética renascentista, sem dúvida. O chiaroscuro, as cortinas cintilantes, os repousos dramáticos e os corpos em desmaio… E acima de tudo a cor… Para mim a cor do Renascimento é o parma, vermelho carmesim ou vermelho sangue, a minha cor favorita. É a cor trágica por excelência.

Apelando à filósofa que há em Hélène lancei a última carta:

– Há uma discussão, talvez a discussão filosófica mais antiga das que sobreviveram, até hoje, sobre o que é a Arte ou uma obra de arte. Tens alguma conceção própria sobre esta questão?

– Ahah, esta é de facto a questão do milhão de euros e penso que continuamos a debatê-la. Felizmente, porque acabaria por ser bastante triste e enfadonho se houvesse uma resposta clara e irrevogável. É a ambiguidade que é interessante, a parte elusiva.

Evidentemente, um dos critérios frequentemente utilizados para definir a arte é a sua dimensão “gratuita”. Aquilo que diferencia uma verdadeira proposta artística do trabalho de um designer gráfico, por exemplo, é que, de um lado, há alguém que cria algo sem qualquer finalidade, gratuitamente, enquanto do outro, um designer gráfico (ou qualquer outra pessoa criativa que trabalhe por encomenda e em função de caderno de encargos) busca um objetivo definido (vender um produto, promover um evento, etc.) e responde a uma necessidade. Isto também nos traz de volta à diferença (sempre muito kantiana) entre o belo e o agradável, o sublime ou o decorativo.

No fundo, penso que o que faz uma produção humana adquirir o valor de uma obra de arte é um toque na alma. Uma Graça.

Para terminar, devolvi-lhe dois desafios que Hélène lança, no Instagram, aos seus seguidores, perguntando-lhe:

– Qual foi a mais importante experiência estética de que te recordas de ter vivido ou acompanhado.

– Uma das minhas experiências estéticas mais marcantes foi na exposição realizada em 2015 na Pinacothèque de Paris “Au Temps de Klimt, La Sécession à Vienne” (escusado será dizer que sou um fã igualmente incondicional de Klimt). Nesta exposição havia um desenho a preto e branco relativamente pequeno de uma das grandes pinturas de Klimt, agora extinta, intitulada Medicina. Estive muito tempo em frente a este desenho, como se estivesse hipnotizada. O meu coração palpitava nos meus ouvidos, o meu estômago apertava e as lágrimas corriam-me nos olhos. Foi verdadeiramente (e kantianamente) sublime… Uma experiência transcendental, de total superação. Se alguém na Terra pôde criar algo tão belo, então certamente que a existência humana não foi totalmente em vão. E talvez o bem possa resgatar o mal…

E:

– Define a tua arte numa palavra.

– O pesadelo da palavra única… – (terá suspirado?) – Bem, talvez aquela que muito justamente utilizaste há pouco: “desesperada”.

No Instagram: https://www.instagram.com/heleneplanquelle/

No seu site: www.heleneplanquelle.com

Ajuda-nos a manter viva e disponível a todos esta biblioteca.

Talvez seja do seu interesse: Hélène Planquelle – Sexo E Medo

0

Jornalista, Diretor. Licenciado em Estudos Artísticos. Escreve poesia e conto, pinta com quase tudo e divaga sobre as artes. É um diletante irrecuperável.